ヘッドマッサージセラピストが筋膜を学ぶメリット

いつもヘッドライフ通信をご覧いただき、ありがとうございます。

ヘッドマッサージ資格講座・福岡担当の森脇です。

私はヘッドマッサージ資格講座をはじめとする様々な講座で、筋膜について学ぶ大切さを発信しています。

ヘッドマッサージに筋膜の知識を取り入れることで、施術の精度と効果の向上を期待できるということは、当スクールの授業を受けたことがある方、そしてこの『ヘッドライフ通信』の読者の方ならご存知かもしれません。

<参考文献>

今回は改めて、「ヘッドマッサージセラピストが筋膜を学ぶべき理由とそのメリット」について、いくつかのポイントに分けて解説していきます。

※執筆者は医師ではなく、スクール講師として一般的な健康管理に役立つ情報を発信しています。 医学的な診断や治療は専門家への指導を受けてください。

1. 筋膜とは?ヘッドマッサージと筋膜のつながり

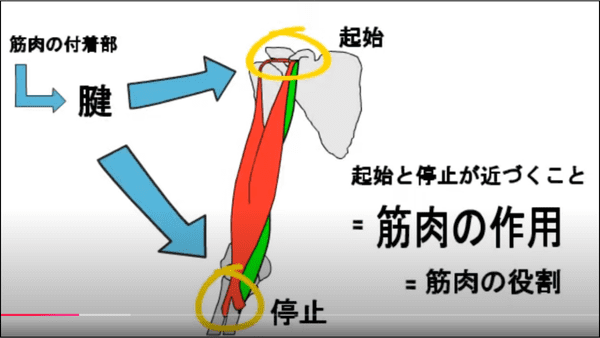

筋膜(英語:fascia)とは、骨や筋肉、内臓、神経などを包み込み、全身をつなげる薄い膜のような組織です。

体の動きにおいては、筋肉1つひとつの動きをつなぐことで動作を生み出し、また「第二の骨格」ともよばれるように、体を安定させることにおいても重要な役割を果たしています。

ヘッドマッサージ(ドライヘッドスパ)は頭部の筋肉や皮膚にアプローチする施術ですが、頭だけを施術しているわけではありません。

筋膜を通じて、頭と首、さらには背中や腰、全身へと影響が及びます。

筋膜のつながりを理解すれば、「頭だけほぐす」という枠を超えた、全身の疲労を緩和を目指すことができます。

例えば、頭の緊張を解くことで、首や肩、背中の凝りが軽減されることもあるのです。

このように、お客様のお悩みを解決に導くためには、筋膜をはじめとする解剖学的なアプローチがカギとなる場合があります。

<参考ブログと動画>

2. 筋膜ライン(アナトミートレイン)を知るメリット

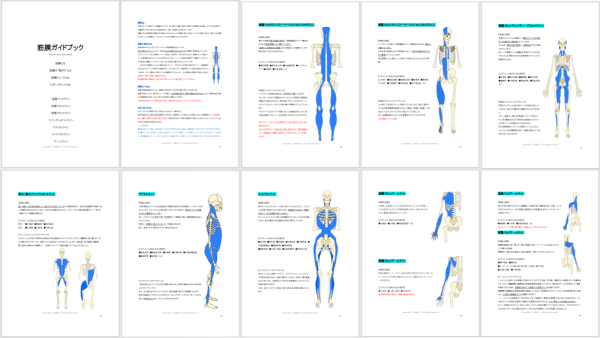

筋膜のつながりは「アナトミートレイン」ともよばれています。

主な筋膜ラインには以下の7つがあります。

- 浅層バックライン(SBL)

- 浅層フロントライン(SFL)

- 深層フロントライン(DFL)

- ラテラルライン(LL)

- スパイラルライン(SPL)

- アームライン(AL)

- ファンクショナルライン(FL)

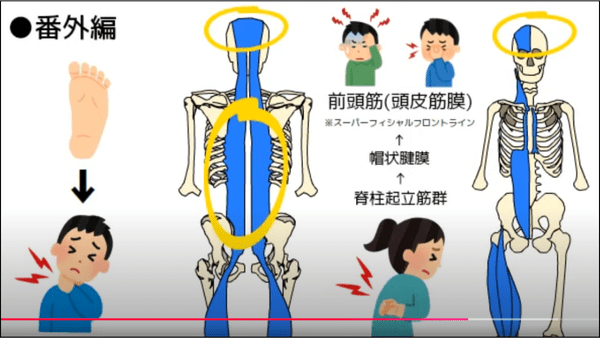

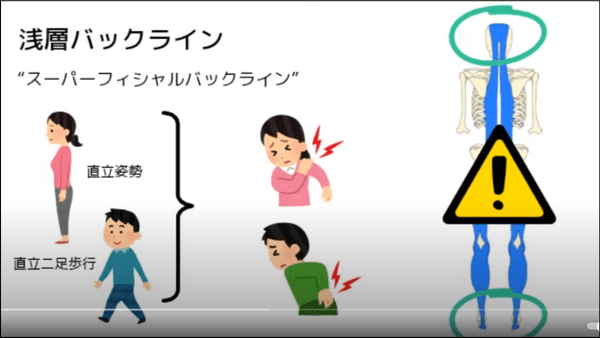

例えば、「浅層バックライン(SBL)」は前頭部(おでこ周辺)から足の裏まで続く筋膜ラインで、姿勢を維持する役割を担っています。

このラインを知ることで、頭部の凝りをほぐすと足の軽さを感じられる、といった全身的且つ、身体の繋がりを応用した施術の効果を理解できるようになります。

当スクールの卒業生し、資格試験に合格した生徒さんの中にも、ヘッドマッサージを施したことで「腰がラクになった」という声をいただいたという方がいらっしゃいます。

浅層バックライン(SBL)について知っていれば、お客様にこの効果のプロセスをより深く解説することができます。

<参考ブログと動画>

3. 筋膜を学ぶことで得られる具体的な施術スキル

筋膜を学ぶことで、ヘッドマッサージセラピスト(以下、ヘッドセラピスト)は以下のようなスキルが身につきます。

全身のつながりを意識した施術

筋膜のラインを意識することで、ヘッドマッサージ(ドライヘッドスパ)が全身に与える影響を踏まえたアプローチが可能になります。

不調の原因を追求できる力

例えば、首の凝りや肩の張りが実は頭部の筋膜の緊張に起因していることがあります。

筋膜を学ぶことで、こうした隠れた原因を予測する力が養われます。

より的確な施術提案

お客様のお悩みに応じて「頭だけでなく首や肩もほぐすとよいですよ」といった提案を筋膜ラインに紐づけて行えるようになります。

これにより、お客様との信頼関係も深まることが期待できます。

ヘッドマッサージ専門のサロンには、頭部に関するお悩みの方だけでなく、肩こりや背中のハリでお悩みの方も多くいらっしゃいます。

お客様のお悩みは十人十色だということを心得て、お客様の状態にあった施術を提案しましょう。

筋膜は筋肉の動きを伝える働きがあるので、解剖学の基礎として『筋肉の作用』も併せて学ぶことをおすすめします。

<参考ブログと動画>

4. ヘッドマッサージと筋膜ラインの相乗効果

筋膜ラインを理解することで、ヘッドマッサージがもたらす効果をさらに高めることができます。

例えば、以下のような相乗効果が期待できます。

脳疲労の軽減

浅層バックライン(SBL)や浅層フロントライン(SFL)※を意識した施術は、リラクゼーションにおいて関心の高い脳疲労(脳過労)や、肩こりなどの筋萎縮からなる頭痛の緩和が期待できると考えられています。

<参考文献>

姿勢や肩こり改善のサポート

ラテラルライン(LL)やアームライン(AL)を活性化させることで、肩こりや猫背の改善をサポートします。

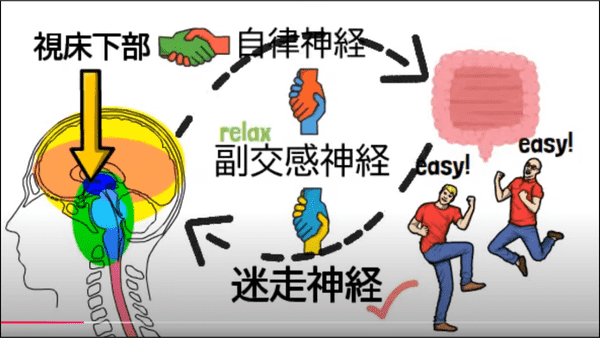

内臓機能のサポート

浅層の筋膜ラインには、揉まれて「気持ちいい」と感じる筋肉が含まれています。リラクゼーション効果によって腸のセロトニン分泌を促し、不眠や便秘の改善効果を実感したという方もいらっしゃいます。

<参考文献>

ヘッドマッサージを提供するうえで、脳疲労について学ぶことは大切なテーマです。

同時に脳疲労と関わりが深いテーマとして知られているのが「脳腸相関」です。

脳腸相関とは脳と腸が互いに影響を及ぼし合う関係のことです。

<参考ブログと動画>

脳と腸の相関作用おいて、筋膜ラインは直接的な関わりはないものの、頭部と腹部を緩めることは間接的なアプローチとして有意義だと考えられます。

ヘッドセラピストとして知っておきたい知識なので、併せて覚えておきましょう。

<参考文献>

5. ヘッドマッサージの姿勢改善効果

ヘッドマッサージ(ドライヘッドスパ)と不良姿勢の改善は、一見効果の結びつきを感じにくいかもしれません。

何故なら多くの人が「ヘッドマッサージ=頭部の疲労に対応した施術」というイメージがあるからです。

しかし前述したように、頭部は筋膜ラインを介して、姿勢を保持する筋肉群とも繋がっており、影響を及ぼし合っています。

とくに関連が深い症状は下記の通りです。

巻き肩

身体前方の筋肉の収縮に伴い、肩関節が過度に内側に入った状態(肩関節内旋)をさします。

巻き肩がきつくなると、肩甲骨が外側に動き、背筋が丸くなる動きを助長します。

いわゆる「猫背」のスタート地点で、頭部への負担にもつながります。

猫背

猫背は背中のハリだけでなく、肩こりや呼吸にも悪影響を与え、緊張型頭痛の原因になるとも考えられています。

緊張型頭痛を招く猫背の改善には、巻き肩を作り出す筋肉群や、姿勢保持に働く筋膜ラインへのアプローチも大切です。

頭部を含む浅層のバックライン・アームラインはとくに注目しましょう。

<参考文献>

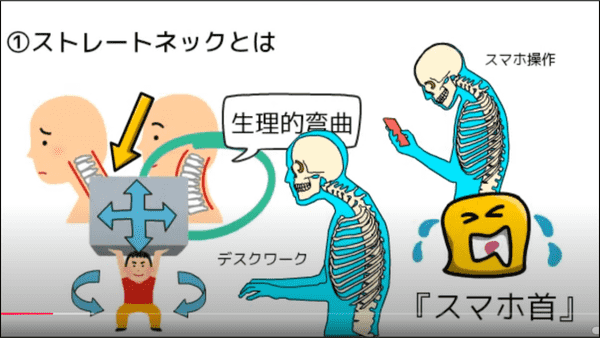

ストレートネック

巻き肩や猫背が重なることで首に負担が生じ、正しい湾曲状態(生理的湾曲)を保てなくなった状態をさします。

揉みほぐしやストレッチだけでなく、ヘッドマッサージで動きを取入れ、日頃からストレートネックにならないように予防を心がけることが大切です。

《ヘッドマッサージによる改善事例》

例として、前頭部(おでこ周辺)の違和感の原因が、背中のハリや肩のコリであることも少なくありません。

つまり、不調を感じる部分と原因になる部分が一致しないのは、筋膜によって疲労も共有しているためだと考えられます。

したがってヘッドマッサージは、姿勢保持に関連する背中や脚腰の筋肉への筋膜リリースにも繋がり、姿勢改善の効果を目指した施術ともいえます。

実際に、当協会を卒業したヘッドセラピストの中にも、腰の不調が緩和し、結果的に姿勢も改善したという声をいただいた方もいらっしゃいます。

6. 筋膜とリラクゼーション効果

リラクゼーションサロン業界におけるニーズの多様化は、単なる気持ちよさでは満足しないお客様の増加を意味しているといっても過言ではないかもしれません。

『気持ちがいいのは当たり前・癒し以上のサービスの提供』は当協会のヘッドマッサージ(ドライヘッドスパ)のコンセプトと強みであると同時に、現代のニーズに合った方向性ともいえます。

参考:一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会|スクールの特徴

筋膜の知識をリラクゼーション効果に落とし込み、“心地良く改善させる”ためには、浅層ラインを把握しておくことが大切です。

浅層の筋膜ラインに含まれる筋肉は、深層と比べて面積が大きいものが多く、揉まれると「気持ちがいい」と感じやすい傾向があります。

リラクゼーションの癒しの効果を提供し、尚且つお悩みを改善するヘッドマッサージを提供するためには、筋膜ラインとそのラインに含まれる筋肉を施術するとどのように感じるかを理解しておくことが大切です。

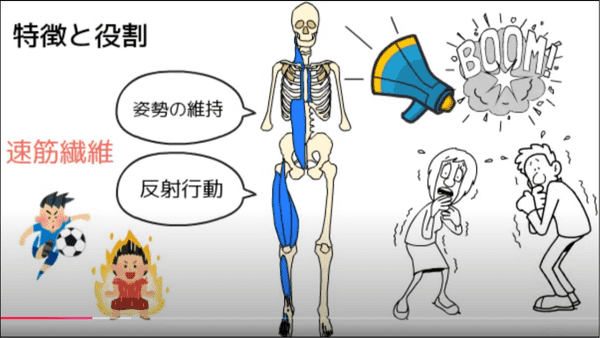

浅層バックライン

浅層バックラインには「脊柱起立筋群」という姿勢を維持する筋肉が含まれています。寝ている時以外は常に働いているため疲労しやすい筋肉といえます。また、背中の筋肉を心地良い力加減でリズム良く施術することで、“愛情ホルモン”といわれるオキシトシンが活性化するといわれているため、高いリラクゼーション効果が期待できると考えられます。

<参考文献>

浅層フロントライン

浅層フロントラインは、主に腸セラピーなどでアプローチできる筋膜ラインです。

感情との関連が深いラインともいわれており、このラインへの施術で高いリラクゼーション効果を得るためには、手技の的確さに加え、優しく丁寧な施術を心がけることが大切です。

<参考ブログと動画>

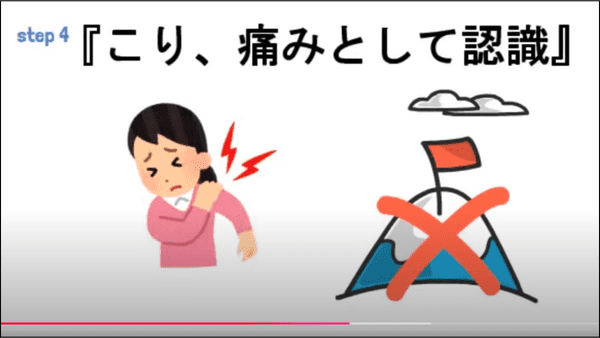

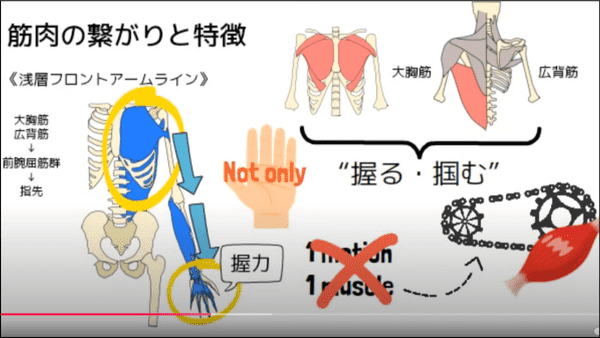

浅層フロントアームライン/バックアームライン

浅層アームラインは日常動作において活躍し、疲労すると猫背や肩こりに発展するラインです。

リラクゼーション効果においては、肩こりとして認識しやすい「僧帽筋」を含んでいるため、このラインへのアプローチは幅広い客層に喜ばれる傾向があります。

緊張型頭痛は、腕の疲れが原因であることも少なくないので、ヘッドセラピストは必ず覚えておきましょう。

参考:

7. 筋膜ラインへのアプローチで脱力を促す

リラクゼーションの施術効果を左右する要素として、施術を受ける側の脱力加減があります。

ヘッドセラピストにどれだけスキルがあったとしても、お客様が脱力できていなければ、高い施術効果を望めない場合もあります。

ヘッドセラピストはお客様の緊張状態を解き、脱力を促す筋膜ラインへのアプローチを心がけましょう。

・揉みほぐしによるアプローチ

前項で述べたように、浅層の筋膜ラインには揉まれた際に「気持ちいい」と感じる筋肉が複数存在します。

浅層ラインに含まれる筋肉を揉みほぐしで得られるリラクゼーション効果は、お客様の脱力を促す際に効果的です。

心地良いと感じる力加減は個人差があるので、ヘッドマッサージの前に力加減の確認などをすることが大切です。

また、施術をする前にマッサージ習慣(身体のケアの習慣)を必ず確認しましょう。

サロンを利用する頻度や、利用するコースの所要時間、揉み返し・好転反応の経験の有無など、お客様にとって最適なアプローチをするための情報収集は欠かせません。

お客様もセラピストに自分の身体の状態を把握してもらうことで、安心(脱力)して施術を受けることができます。

・ストレッチによるアプローチ

背面(浅層バックライン)には姿勢保持に働く筋肉が多く含まれています。

そのため、日頃から緊張しやすい傾向にあります。

ヘッドマッサージの前に背面のストレッチを行うことで、脱力を促す効果(リラックス効果)が期待できます。

リラックス効果を十分に発揮するためには、柔軟性の個人差に注意し、痛みや不快感の有無を確認することが重要です。

また、セラピストの安定感が、お客様の脱力を左右する要因でもあるため、シンプルかつ効果的なテクニックが求められます。

セラピストの不安定感や力みは、お客様に伝わりやすいものです。

お客様の脱力について考える際、まずは自分自身が脱力した状態でアプローチできているかを見直すことも大切です。

・スムーズな施術を心がける

ヘッドマッサージに限らず、セラピストの手がお客様の体(または頭)から頻繁に離れるのは好ましくありません。

施術のリズムが崩れやすく、不快感に繋がる恐れがあるからです。

セラピストにそのつもりはなくても、お客様は敏感になっていると心がけていた方がよいでしょう。

お客様の脱力に注力する際は、敢えて決められた施術の手順を忠実に行うのも有効な手段です。

手順通りの無駄のないアプローチは、施術全体の流れをスムーズにさせ、安心感を与えます。

当スクールの施術の手順も、スムーズな施術になるように配慮されています。

筋膜ラインを考慮して施術を行う場合は、施術中に筋膜ラインの配置図がイメージできることが望ましいです。

そのため、日頃からどのラインにどの筋肉が含まれているかを、きちんと把握しておく必要があります。

施術中に手を動かしながらでも筋膜ラインを意識できるようになれば、スムーズな施術を行うことができるので、結果として脱力を促す施術を提供することができます。

8. ヘッドマッサージと筋膜リリースの関連性と効果

888

9. 筋膜を学ぶことで広がるセラピストの未来

当スクールを受講し、資格試験に合格してもそれで終わりではありません。

ヘッドセラピストとしてリラクゼーションの枠にとらわれず、解剖学・生理学・経絡など多角的に学び続けることが大切です。

筋膜について学ぶこともその一つです。

ヘッドマッサージ(ドライヘッドスパ)だけでなく、腸セラピーや全身のボディケアなどの施術に筋膜の知識を応用できるようになると、他店との差別化にも繋がり、自身のブランディング効果も期待できます。

さらに、筋膜に関する知識は科学的根拠に基づいているため、お客様への説明にも説得力が増します。

「なぜヘッドマッサージが全身の不調と関係していると考えられているのか?」を具体的に説明できるようになると、お客様からの信頼も厚くなるでしょう。

<参考ブログ>

【ヘッドマッサージサロン経営】売上アップの鍵は「情報」というお土産

10. 最後に:学び続けることの大切さ

今回は「ヘッドセラピストが筋膜を学ぶべき理由とそのメリット」について改めて解説しました。

筋膜の知識は一朝一夕では身につきません。

しかし、この学びは施術の質を大きく向上させ、ヘッドセラピストとしての成長につながります。

筋膜を学ぶことは、「ただ頭だけをほぐすヘッドセラピスト」から「全身を見立て、改善に導けるプロのヘッドセラピスト」へのステップアップを意味します。

ぜひ一緒に学び続け、より多くの方の健康の維持増進をサポートしましょう。

これからの学びと施術が、皆さん自身の成長とお客様の笑顔につながることを心から願っています!

作成日:2025年01月11日

更新日:2025年03月10日

<おすすめブログ>

・ヘッドマッサージと「バックアームライン」へのアプローチで売上・リピート率がアップする理由

・【動画紹介】ヘッドセラピストなら知っておきたい「バックアームライン」

・【動画紹介】ヘッドセラピストなら知っておきたい「筋膜の繋がり」

・【動画紹介】ヘッドセラピストなら知っておきたい「骨盤と頭の関係」

この記事の執筆者

森脇 ゆう

一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会

福岡代表講師

NPO法人日本ストレッチング協会

認定ストレッチングインストラクター

福岡スクール会場

〒812-0036

福岡市博多区上呉服町14-26ルアパレス上呉服201号

森脇先生のおすすめ講座

・その他:初心者向け無料動画

森脇先生の講演動画

森脇代表の整体スクール

この記事の監修・ページ作成者

江口征次

ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家

株式会社ヘッドクリック 代表取締役

リラクゼーションサロンの経営

・頭ほぐし専門店atama代表

・ヘッドスパ専門店atama代表

商品

・日本初、ヘッドマッサージ施術用枕の販売

・日本初、業務用ヘッドマッサージオイルの販売

登録商標

・頭ほぐし専門店atama 登録5576269

・頭ほぐし整体院 登録5977517

・骨相セラピー 登録5790990

ドライヘッドスパ・ヘッドマッサージの専門家として、2010年よりヘッドセラピスト養成講座を開始し、日本全国、海外からも受講がある人気ヘッドマッサージ資格講座を主催しています。

筋肉だけではなく、筋膜にも着目してトリガーポイントヘッドマッサージとなるように指導しています。

【登録商標】

頭ほぐし専門店atama 登録5576269

頭ほぐし整体院 登録5977517

骨相セラピー 登録5790990

※当サイト(ヘッドライフ)内の内容は、一般的な情報とサイト関係者による経験をもとに作成しており、医療的アドバイスを提供するものではありません。健康に関する具体的なご相談については、専門の医療機関にご相談ください。また経済的な安定や増収増益、所得の増加を保証をする内容ではありません。施術の効果など民間療法、伝統療法などの伝承に基づく内容となり、一部エビデンスがない情報もあります。当サイトの情報を利用する場合は個人責任となります。当サイトの利用によって何らかの損害が発生した場合でも、当事務所は一切の責任を負いません。

当サイトの掲載内容のすべては、株式会社ヘッドクリック代表取締役・一般社団法人日本ヘッドセラピスト認定協会理事長の江口征次が監修しています。